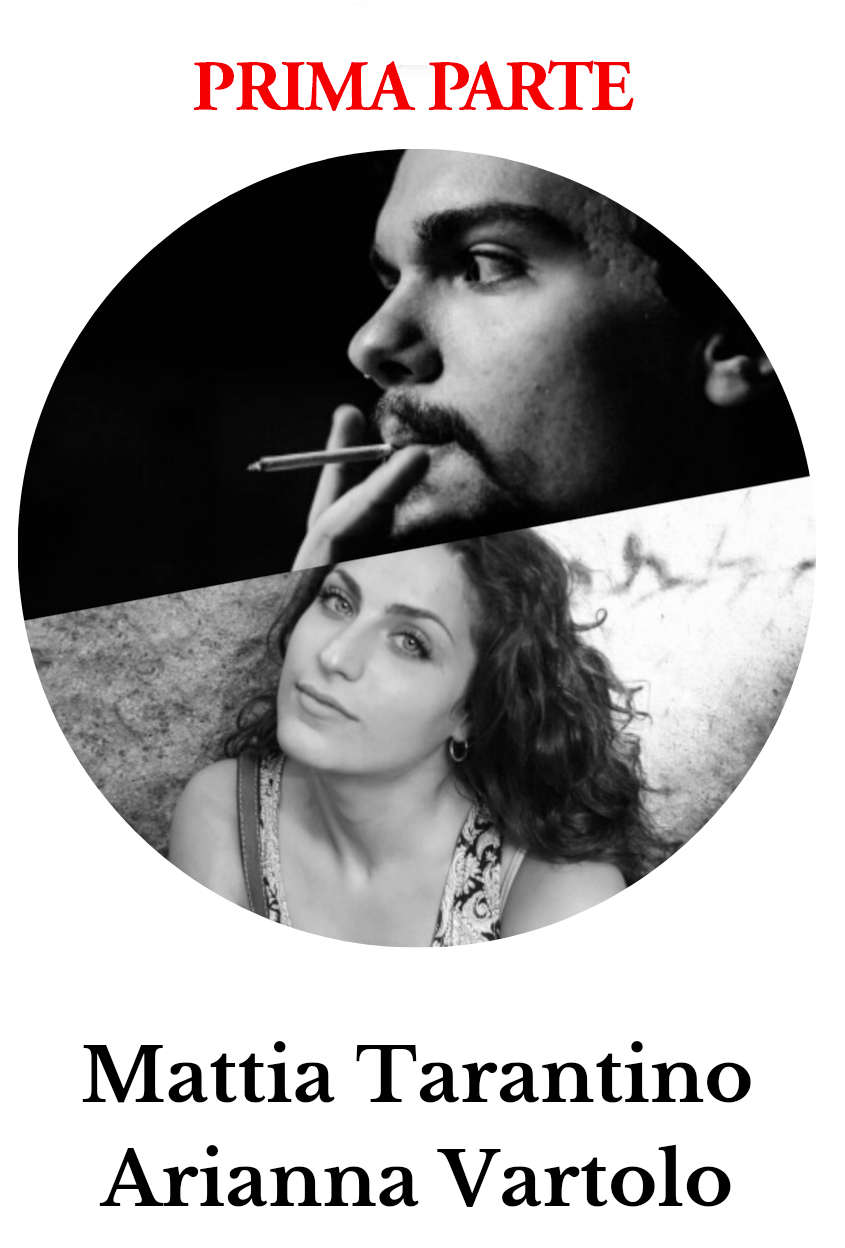

Dialoghi / Mattia Tarantino e Arianna Vartolo

DIALOGHI

Quali sono le proprietà della parola poetica, e quali i suoi accidenti? quali gli aspetti, le trame, Sonderwege che la compongono? E ancora: cosa occorre trasformare di questo lato della parola, e cosa custodire? cosa, invece, proprio questa parola è in grado di trasformare o custodire? Saranno queste le linee maestre dei dialoghi che proporremo; queste le domande che i poeti si affaticheranno a infittire o rovesciare per poi offrirle, ancora una volta e meno immacolate, ai lettori. È nostro compito e nostro auspicio, infatti, continuare a domandare «dove non c’è spazio per la domanda e l’assenza di risposta non è una risposta».

|

A.V. Ogni nascita prevede passaggi attraverso ristrettezze; porta con sé dolore, flessione, cedimento – deformazione. Non c’è balsamo che in qualche modo lenisca quella lacerazione, né tempo che à rebours reintegri la perdita. Il velo è squarciato: la visione di ciò che è stato “creato, non generato” – seguendo una religiosità del limite, tutta carne tutta umana, inversamente proporzionale all’onnipotenza divina – si fa fenomeno. Evidenza. Bianca.

La poiesis non ha bisogno di questi veli, di vesti di travestimenti. È anzi uno s-velare, un alzare lo sguardo alla cattedrale costruita per un proprio intimo Credo: struttura accogliente e accolta, luogo di culti e di ritualità quotidiani.

Queste forze di assi portanti si misurano in tagli chirurgici che nulla lasciano a ciò che (ac)cade; procedono per tensioni paradossali, con passi che si mostrano come orme nella neve.

M.T. Molti dicono la poesia sia una sorta di rivelazione. Ma il velo non nasconde: è la traccia – l’ossatura – dell’es-posto; l’apertura, a tratti maiuscola – l’inizio di tutte le ferite. Solo dalla ferita, dai suoi margini ancora umidi, l’altro accede: è la sua continua caduta, l’Arco indicato cedendo. Ci consente di perderci, il velo, e perderci di indovinare una sponda: «Noi parliamo da una perdita di parola», dice l’una; «Nessuna cosa è dove la parola manca», risponde l’altra. Parliamo da una perdita di parola… il nostro sarà, allora, il discorso della per-dizione: così che nulla possa rivelarsi. Svelarsi, piuttosto: perdere il velo perché dal velo – nel suo fondo senza fondo, infondato, sfondato – possiamo ancora perderci. Ma siamo tornati dove avevamo iniziato, e forse non ci siamo mai mossi. Che sia questo «il ritrarsi immobile di ciò che non è stato tracciato»?

Una traccia rimane, però: l’Arco che abbiamo indicato. Aperto, credo – Credo – sul deserto e l’Invisibile, e di questo margine, sembra, al limitare – al termine –, e margine umidiccio – come ai bordi la ferita…

A.V. La tenerezza che rimane ai limiti della ferita si fa terra fertile, luogo eletto per la crescita di ciò che deve trovare la pazienza dell’attesa; il dolore desta la carne, le ricorda di essere cosa viva. Il procedere in punta di lama riporta il Verbo in una «costellazione del risveglio»: la coscienza di un nuovo spazio in cui tendersi, cui tornare – appunto – senza essersi mai realmente mossi. Se vero è che « quello che si acquista /da una parte si perde dall’altra», non arriverà parola intera e coerente alla meta celeste: si avrà piuttosto il costante tentativo di equilibrio tra le parti, una danza cosmica in cui il ritmo non seguirà un regolare dettato di battito, ma proverà il digiuno dell’armonia – sperimenterà il bisogno di alimento che re/integri ciò che si è diviso. L’esigenza di un approdo sicuro.

Ecco che quell’humus sacro, allora, accoglierà come grembo lo scalpitare irrequieto e selvaggio del dire che si muove in cerca di una nuova dimora, nella protezione di un margine, - di un termine che saprà poi superare ancora.

M.T. All’altro lato della «costellazione del risveglio» c’è uno strappo: il dis-astro. La stella perduta - quel che non giunge mai, perché sempre sopraggiunto. Lo sappiamo… ogni strappo sagoma, e nessuna sagoma è immobile: tra le stelle disposte e quelle perdute sta il de-siderio – quel che dalla stella si allontana, e alla stella tende. Quel: qualcosa o qualcuno, il Lunare, il selvaggio dell’attesa, l’eccesso e il profano di tutte le salvezze. Ma il profano è profano perché è appena fuori dal cortile che si accampa: un nomade che gira intorno, un derviscio ormai geometra che dal cerchio non spera che un quadrato. Così all’alchimia della ruota sono opposti corde e fili; al raggio bordi e siepi – ancora termini, termini soltanto…

Proviamo, allora, un’altra lingua: diciamo la parola poetica parola interminabile; lasciamo un buco dove prima c’era un solco – un buco nel linguaggio, l’attesa della stella.

A.V. All’altro lato, quindi, cerca campo aperto la parola. Lo spazio in cui dis/tendersi.

Ma il fine, la fine, cui arriva costantemente si fa capo: uroboro della lingua, si attorciglia nello spiegarsi e si spiega nella sua stessa densità di termine. Si può dire – in un senso che è un altro, doppio senso di dire/zione – che sia un capitare, il suo.

Non c’è però traccia di fato in questo divenire che segue il filo: è piuttosto un cercare attento dell’ordine come successione, di ciò che succede nel vuoto tra trama e ordito.

E nel vuoto trova fertile terreno l’oggetto di visione: il concreto – la concrezione; terra mineralizzata da origini liquide, cambiando il proprio stato nel suo opposto. La parola si concentra, quindi, si fa grumo di senso che sempre si scioglie per poi tornare alla compostezza prima.

Nella sua forma cristallina il linguaggio diventa agente di diffrazione, deviazione: in un illuminarsi simultaneo, è prisma che rende fruibile (e friabile) ciò che deve essere scelto – sciolto.

M.T. La parola interminabile è la parola senza fine: mai infinita, tuttavia – piuttosto sfinita. Così la dire-zione dis-orienta; attraversa, cioè, continuamente lo stesso Oriente che continuamente ha perduto; assume i tratti di «quel che non potrebbe essere obliato perché da sempre caduto al di fuori della memoria». Perché sfinita, la parola poetica è sottratta alla de-finizione: non esaurisce che, ancora e nonostante, la propria fine - finché non rientra nel dominio di «ciò che è nostro eppur non ci appartiene». Come la morte, ciò «che si inscrive senza parola», il pre-scritto, l’al-di-là di tutti i vincoli – l’Assolto.

Cosa ci resta, allora? qual è il resto che non resta, l’Intracciato? Lo s-perduto, la perdita già sempre perduta e fuori dialettica, la negazione raddoppiata che non afferma neanche – all’estremo del linguaggio, dondolando – un ultimo, lacerato non. «Al di là della totalità, c’è tutto il resto».

A.V. La domanda rimane aperta come aperta rimane la parola. Se ne pensa un confine possibile, si pesa la misura specifica che prende nel procedere il suo avvenire.

Arriva quindi, è mobile il linguaggio che s-muove ciò che intorno si pone e si oppone alla conquista del senso; parte dalla realtà e ad essa ritorna in un percorso che si fa verso perverso perché sempre si incontra nel suo opposto, a seguirsi nella sua sessa tensione interminabile – senza termini a definirla.

Non sarà fine il tentare la somma, la sintesi di ciò che deve essere risultato e causa interna della stessa sua contrad/dizione. Sarà piuttosto il seguire quelle orme primordiali nella neve, paradossali; sentire quella forza di assi che sostengono; e...

M.T. … restare, allora, nell’insidia della soglia, nel suo intrigo. Proprio lì c’è l’Arco che cadendo abbiamo indicato: varco o frontiera, accesso o chiusura. Oppure, ancora fuori termine – fuori fuoco – aperto alla chiusura. Se ogni cosa che la parola mette a fuoco è l’inizio di un incendio, parlando da una perdita di parola saranno le sfocature inganno e metodo - e l’orma segno del ritorno: segno del ritorno e traccia dell’al-di-là: l’orma è già l’Arco. Aperto sul Possibile, fuori dalla figura e dal suo rovescio – lo Sfigurato -, qui per dirci indispensabile quel che mai è necessario.

Il mondo non ha luogo – eppure è il luogo delle parole. Così che mai, mai, le parole saranno nello stesso luogo del mondo: è a questa frattura che tenderanno e in questa frattura che si tenderanno. La parola, necrosi bianca del senso, fondo e sfondo del mondo, ci permetterà, sfocata, di fare ancora un verso – ancora il verso: o, forse, anche questa è tutta una bugia. Dovremo ricominciare, allora, per sempre un’altra volta – l’ultima, la prima.

|

Sostienici

Lascia il tuo commento